―シニア犬の食事と気づきの時間―

~食べやすさと手作りごはんの工夫~

ハイシニア期の変化

我が家の愛犬、2代目とらじろうも14歳を迎え、すっかりハイシニアになりました。

目が見えにくくなり、呼んでも気づかないことが増え、昼間はほとんど眠って過ごすように。以前のように元気に走り回る姿は少なくなり、あまり動かなくなったせいか食欲も落ちてしまいました。硬いものを噛む力も弱まり、ふやかしたドライフードさえ時間をかけて少しずつ食べるような状態です。

若いころのとらじろうは、好き嫌いはあっても、ごはんやおやつを前にすると目を輝かせ、嬉しそうに食べていました。その姿は私にとっても当たり前の日常でした。

ところがシニアになると、食べる量や食べ方が変化し、改めて「食べることの大切さ」に気づかされます。年を重ねると、食事の工夫こそが健康につながるのだと実感しました。

食事の工夫と手作り食との出会い

まず意識したのは「無理なく食べられること」です。

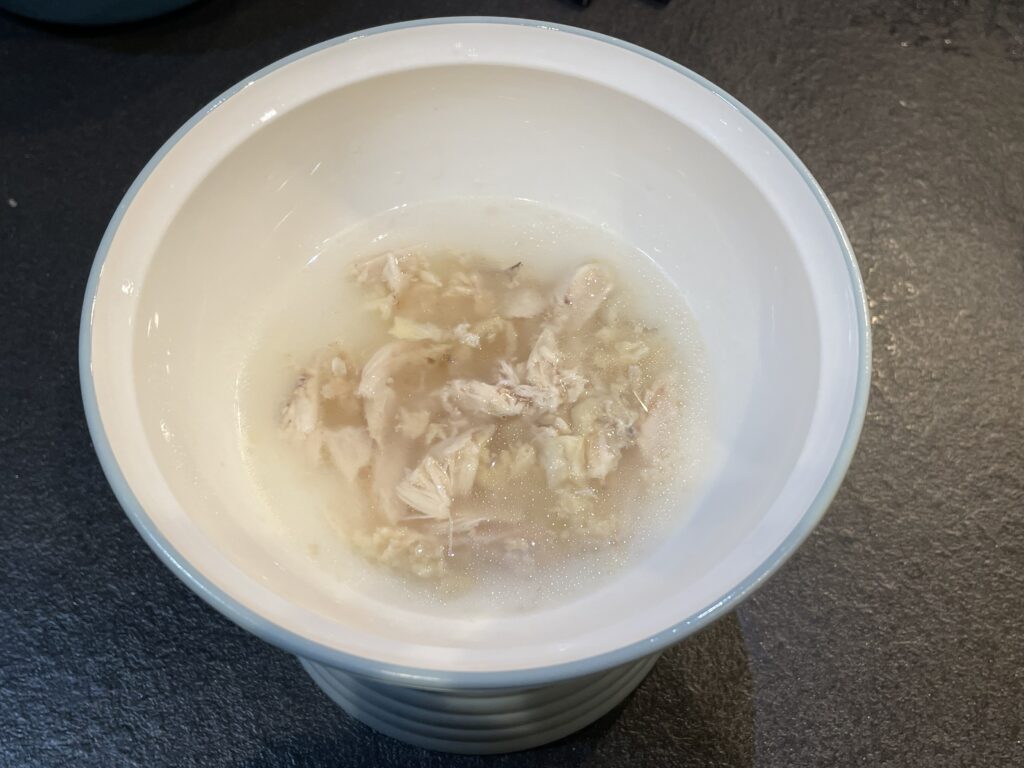

ドライフードは硬さや大きさだけでなく、消化のしやすさも考え、ふやけやすいものを選びました。また香りや温度にも気を配りました。ある日のごはんでは、ドライフードに温かいチキンスープを注いでふやかしてみました。すると、立ちのぼる香りに気づいたとらじろうが、鼻をひくひくさせながらやってきたのです。その様子がうれしくて、私も思わず笑顔になりました。

次に意識したのは「食欲を引き出す工夫」です。

シニアになると体調が気になり、つい栄養ばかりに目が向きがちですが、食べてもらえなければ意味がありません。そこで、栄養を整えつつ香りや温かさで“食べたい気持ち”を高められるよう、少しずつ手作り食を取り入れてみました。

最初は、ふやかしたフードに柔らかく煮た野菜や焼き芋、鶏むね肉やささみを添える程度でしたが、それだけでもとらじろうの食欲が少しずつ戻ってきました。

ある日、チキンスープに炊いたごはん、細かく刻んだ野菜と鶏肉を加えて煮込んで出してみたところ、驚くほど嬉しそうに口を動かし、あっという間に器を空っぽに。長い時間をかけて食べるのが当たり前になっていたので、その日の食べっぷりはとても印象的でした。

手作り食といっても、特別な材料や手の込んだ調理は必要ありません。消化しやすい形や食べやすい柔らかさなどの工夫を重ねることで、シニアになっても「食べる喜び」を取り戻せるのだと感じました。

手作りとフード、それぞれの役割

とはいえ、毎日手作り食を用意するのは大変です。食材の準備や調理に1時間近くかかることもあり、喜んで食べてくれる姿はうれしいけれど、続けるには負担もあります。きっと同じ思いを抱えている飼い主さんも多いのではないでしょうか。

その中で気づいたのは、ドライフードと手作りごはん、やはりどちらも愛犬の健康を支える大切な手段だということです。ドライフードは栄養の土台を支えてくれる存在であり、手作り食は香りや温かさで食欲を引き出す“ごちそう”になります。どちらか一方に偏るのではなく、両方を組み合わせることで、食事の楽しさと健康を両立できるのだと実感しました。

私たちメーカーにとっても、シニア期のワンちゃん・ネコちゃんに寄り添えるフードを届けることは大切な役割です。「最後まで元気にお散歩できました」「ごはんを美味しそうに食べました」そんな声をいただけるよう、ひと口ひと口を支える存在であり続けたいと考えています。

これからの食事づくりと願い

今日もとらじろうはお気に入りのソファでお昼寝中。まだまだ元気でいてほしいと願いながら、私はまたごはんを準備します。

これからも食べやすさと栄養の両立を心がけ、無理なく続けられる工夫を重ねていきたいと思います。年齢を重ねると「食べることの負担」と「健康維持」のバランスは難しくなりますが、一緒に暮らす日々を大切にしながら少しずつ工夫を重ねていくこと。それがシニア犬との暮らしを、より豊かにしてくれるのだと感じています。

【とらじろうおすすめ!手羽先のボーンブロススープ】

エアコンで冷えた室内や体温が下がりやすいシニア犬にぴったりの温かいスープです。手羽先の旨味と生姜の香りが食欲をそそぎ、柔らかく煮た野菜やごはんと一緒に煮込めば、体も心もほっとするひと皿に。フードと上手に組み合わせて、愛犬との食事の時間を楽しんでください。

材料

- 鶏手羽先:2〜3本

- にんじん、かぼちゃ、キャベツなどお好みの野菜(細かく刻む):適量

- 生姜:ごく薄切り1枚ほど

- 水:材料が浸る程度

作り方

- 鍋に手羽先と水を入れて火にかける。

- 弱火で1時間ほど煮込み、手羽先を取り出して骨を取り除く(小骨も残らないよう注意)。

- 刻んだ野菜を加え、柔らかくなるまで煮る。

- 骨を取り除いた手羽先の肉を戻し、ひと煮立ちさせる。

- 冷めるとゼラチン状になり、食べやすくなります。

ポイント

- 生姜は少量で香りを楽しむ程度に。刺激が強いので入れすぎに注意。

- 小さい骨もきれいに取り除きましょう。ザルで濾すとより安全です。

- ドライフードにかけたり、手作りごはんの一部として活用できます。