我が家にはアイメイトのリタイア犬がいます。アイメイトとは、「(公財)アイメイト協会」出身の盲導犬で、彼は10歳まで視覚障害者のパートナーとして暮らした後、私たち夫婦のもとへやってきました。自然豊かな高原で家庭犬として暮らす穏やかな老後を、日常のワンシーンを切り取った写真とともに紹介します。

(内村コースケ / フォトジャーナリスト)

※本連載は、『愛犬の友』2020年1月号から最終号の同年7月号まで掲載された「リタイア犬日記」を引き継いだものです。

突然のできごと

異変があったのは今年1月末のことだ。散歩に出ようとしたら、マメスケ(※仮名。アイメイト関係の犬の名前は公開してはならないことになっている)が左後脚を上げたまま立ち尽くしていた。ケンケンで歩くのがやっと。うちに来た当初から左後脚に力が入らない傾向があって、前回の記事(リタイア犬日記第2回 アイメイトが吠えた!?)の最後に書いたように、このごろは階段の昇り降りを嫌がるようになっていた。だから、加齢から来る関節炎か何かが悪化したのかな、と思い、整形外科に強い動物病院へ駆け込んだ。ところが、獣医師の見立ては遥かに重い病気だった。骨肉腫という悪性度の高い骨の癌の可能性が高いという。

骨肉腫は発覚時点で既に肺などに転移している場合が多く、余命は「何年ではなく何ヶ月単位」と言われた。リタイア犬を引き取った時点で遠からずこういう日がくるのを覚悟していたとはいえ、ショックで頭がボーッとしてしまった。ともあれ、ひとまず処方された痛み止めを飲むと脚を浮かせる動作はなくなり、元のように歩けるようになった。数日後、紹介された癌専門の動物病院を受診。あらためて骨肉腫の可能性が高いという診断を受け、治療方針を決めた。結論から言えば、現段階では痛み止めの服用を続けながら様子を見ることに。即ち、抗がん剤などの副作用の強い治療行為はしない。唯一の外科的手段は断脚なのだが、それも今はしない。脚を切っても転移を防げる可能性は低く、痛みを取る緩和ケアの意味合いが強い。それならば、痛み止めが効いている限りは切る必要はないと判断した。また、確定診断を得るための骨生検も、脆くなった骨にさらにダメージを与えるのが心配だったので見送った。

鍼灸治療で食欲を取り戻す

骨が癌細胞に侵されると、その部分がどんどん膨らんできて最後には自然と折れてしまうことが多いという。でも、マメスケの場合は2ヶ月、3ヶ月と経っても大腿骨の下の方が少し膨らんではいたが、大きくなることはなかった。レントゲン画像で内部に細かな空洞が見られるなど骨が脆くなっているのは確かだったが、それが急激に進行する様子もなかった。

骨肉腫が発覚した時は、長野県・蓼科高原の別荘地にある自宅の寒さを避けて仕事場にしている東京のワンルームマンションにいたのだが、結局そのまましばらく東京で暮らした。脚に負担がかかる坂道や急階段が多い山に帰る決断がなかなかつかなかったのだ。一時は桜の季節を迎えるのも難しいかも、と思っていたが、癌の進行をほとんど感じないまま、蓼科よりも1カ月以上早く開花する東京の桜を一緒に見ることができた。

ただ、痛み止めの副作用か、もともと患っていた慢性腎不全が悪化してしまった。昨日まで食べていたフードを急に食べなくなるなどの食ムラが激しくなり、しばしばゲーゲーと吐き気をもよおす。目先を変えるために、これまでの腎臓ケア用のドライフード(キドニア)にウエットフード(やさしいごはん腎臓ケア)を混ぜるなど、あれこれ工夫してやっと食べてくれるような状態が続いた。

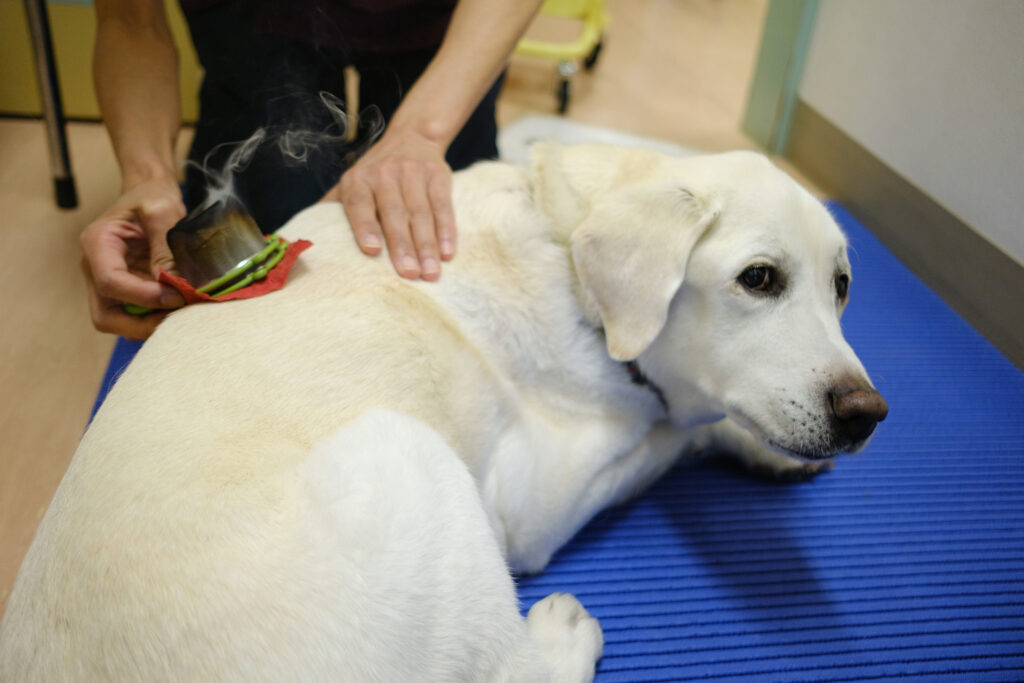

転機になったのは、5月に始めた鍼灸マッサージ。鍼灸治療をしてくれる都内の動物病院に週1ペースで通い始めると、みるみるうちに元気になり、ほどなく食欲を取り戻していった。自宅でも、妻が毎日温灸を続けている。その他の要因もいくつか考えられるが、マメスケには鍼が効果的だったのは確かだ。

高原の散歩道を4本の脚で踏みしめて

6月、体調が落ち着くとともに東京の暑さが増してきて、思い切って高原の自宅へ帰った。脚への負担を考えるとリスクはあったが、いつか折れてしまうのなら、最後に4本の脚で歩くのは世知辛い都会よりも大好きな高原がいい。とはいえ、「このまま折れずに済む」という希望的観測と専門家が言う現実的な見通しがないまぜになって、難しい決断だった。

山での伸び伸びとした生活に戻ってから、1カ月が過ぎた。東京にいた時と比べて表情も明るくなり、食欲も旺盛。このまましばらく穏やかな暮らしを続けられそうだな、と気を抜いてしまったのかもしれない。家から外に出る段差を越えるために抱きかかえようとした瞬間、初めて聞くマメスケの悲鳴とともに、ポキっと嫌な音が響いた。今では、それが「いつかは自然と折れる」ということだったのだと理性では整理がついているが、これほど自責の念にかられたことはない。

ともかく、雨の中をマメスケを抱えて最寄りの病院へ走った。やはり「病理骨折」という診断。翌日改めて少し離れたかかりつけの動物病院へ行き、断脚手術の決断をした。決断というより、癌によって崩れた骨はもう元には戻らないのだから、他に選択肢はなかった。

最大級の安堵の笑顔

翌日、マメスケに少しでも不安が移ってはいけないと、努めて平常心で手術室に送り出した。早くしてあげた方がいいという先生の計らいで、他の手術の合間を縫って夜中に緊急手術をしてくれた。先代の犬たちからお世話になっている腕のいい先生だから心配はしていなかったが、無事終わって麻酔から覚めたと電話があった時には、胸が押しつぶされるような気持ちからやっと解放された。

翌日の夕方に会いに行くと、さすがにぐったりした様子だったが、僕らの姿に気づくとスッと体を起こし、みるみるうちに目が輝いた。アイメイトとしての誇りを胸に少しもワガママを言わず、いつも穏やかなマメスケ。そんな彼をもってしても、さすがに手術と入院は不安で仕方がなかったのだろう。僕らに気づいた時の笑顔は、たくさん泣いた後の最大級の安堵の表情に見えた。先生もその様子を見て、「もう1日入院させようと思っていたけど、こんなに喜んでいるのだから帰してあげましょう」と、その場で退院を決めてくれた。

車椅子でリハビリ

先生は「必ず3本の脚で上手に歩くようになりますよ」と言った。でも、13歳という年齢や以前から歩きが心もとなかったことを考えれば、ここから3本脚で自在に歩けるようになるとはその時は思えなかった。

その一方で、「何かしらの補助があればなんとか歩けるだろう」という確信もあった。そこで、術後2週間の抜糸のタイミングに合わせて、オーダーメイドの車椅子をレンタルした。マメスケはとてもおっとりとした性格で、器用に物事をこなせるタイプではないが、時間をかけて地道に取り組めば「なんでもできる子」だと僕は思っている。果たして車椅子もそうだった。最初は自宅の庭を1メートル、やがて近所の広場を10メートル、その次には公園の遊歩道を50メートル。最後には公園を一周できるようになった。術後1カ月を過ぎた頃には、自在に方向転換して臭いを嗅いだり他の犬にあいさつしたりと、散歩を楽しめるまでになっていた。

そして、何より体調がどんどんよくなっていった。ずっと痛い脚を抱えているよりかえって良かったのかもしれない。表情は断脚前よりもむしろ明るく生気に満ちているように見える。最近は、あの食べてくれなかった日々が嘘のように、食欲のかたまり。僕たちの食卓まで来ておねだりするというアイメイト時代にはなかった悪い癖までついてしまった。それは、ここに来て甘やかした飼い主の責任だが、今はとにかく健康に明るく過ごせているのが嬉しい。

今の自分を当たり前のように受け入れて

術後は蓼科でも東京でもなく、同じ長野県内の浅間山麓の実家で暮らしている。3本脚ではやはり山の暮らしは難しく、同じ山間部でもいくらか平坦な住環境が整っているこちらが今のマメスケには適している。ちょうど80代の独居の母とそろそろ同居せねばと考えていたところだったのだが、このまま母の老後に付き合う決心もついた。これもマメスケが導いてくれた道だ。

浅間山麓に秋の気配が漂う頃になると、マメスケは自力でぴょんぴょんと駆け回るようになった。やっぱり先生が言った通りだった。むしろ以前よりも活発だ。なにしろ、うちに来てからこれまで数えるほどしか走ったことがなかったのだが、今は毎日家の周りのあぜ道や公園の広場を駆け回っている。ちょっとした遠出や脚に負担がかかりそうなシーンではカートに乗せているが、それはそれで楽ちんだと、とても楽しんでいる様子だ。

車椅子はというと、やはり自分の脚で歩く方が楽しそうだし、このあたりの散歩道は車椅子向きの平坦な舗装道路が少ないこともあって返却した。でも、約2カ月かけて積み重ねた車椅子の練習は、とても良いリハビリになったはずだ。その間にみるみるうちに上半身と前脚の筋肉がつき、1本になった後脚も衰えずに済んだ。

計り知れない優しさと強さ

脚の痛みから解放されたこと、車椅子の練習が結果的にリハビリになったこと、体調の回復のために新たに始めた鍼治療などが複合的に良い方向に作用したのだと思う。今のマメスケは、ハンディキャップを全く意識していない。ありのままの自分を当たり前のように受け入れている。

骨肉腫が発覚してから、桜の季節、6月の13歳の誕生日、紅葉の季節が過ぎていった。あとひと月でクリスマスがやってきて、年越しだ。マメスケはこの1年、壁を次々と乗り越えてきた。あとは自然体で余生を歩むだけ。視覚障害者の目になった現役時代と変わらず、自らが障害を負った今も優しくて強い心は何も変わっていない。

そして、これはマメスケだけの物語ではない。すべての犬たちが私たちに与えてくれる愛は、計り知れない。

(プロフィール)

内村コースケ

1970年ビルマ(現ミャンマー)生まれ。少年時代をカナダとイギリスで過ごした。早稲田大学第一文学部卒。中日新聞社会部などで記者を経験後、カメラマンに転身。同東京本社(東京新聞)写真部でアフガン紛争の撮影などに従事した。2005年よりフリーとなり、「撮れて書ける」フォトジャーナリストとして、ペット・動物愛護問題、地方移住、海外ニュース、帰国子女教育などをテーマに撮影・執筆活動をしている。特にアイメイト(盲導犬)関係の撮影・取材に力を入れている。ライフワークはモノクロのストリート・スナップ。日本写真家協会(JPS)正会員。